共聚焦显微多维光谱

在材料科学、物理学、化学、生物医药及能源器件开发等科学研究领域,样品的物理化学性质,常由多组分、多相态且动态变化的复杂体系共同决定。传统单一光谱技术(如荧光、拉曼或瞬态吸收光谱),仅能从特定维度提供有限信息,难以全面解析体系的多尺度行为。而多维光谱关联测量通过整合多种原位、实时且互补的光学检测手段,实现了对样品从微观结构到宏观性能的全方解析,已成为突破复杂体系研究瓶颈的核心策略。

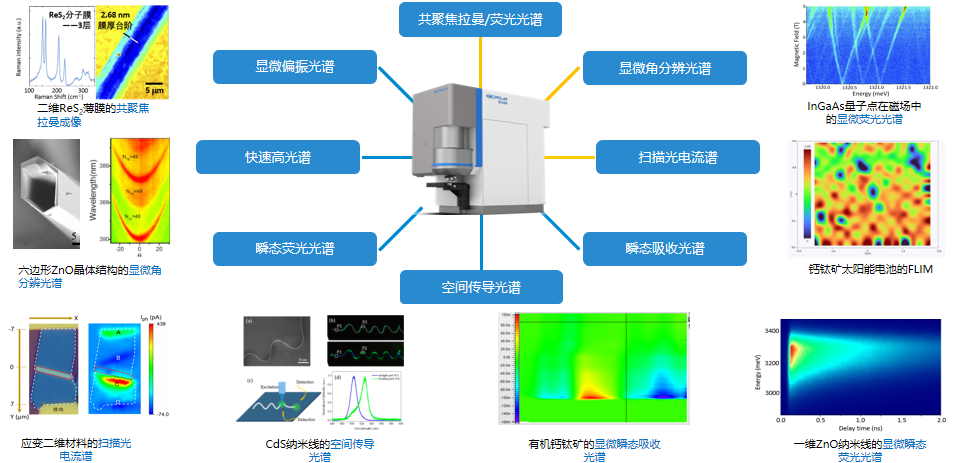

图1. 多维光谱测量示意图

任何光谱技术都存在适用范围与灵敏度的局限,且只能反映样品的特定性质,无法获取其完整信息。例如,拉曼光谱作为材料的 “指纹谱",虽擅长解析分子振动模式,却无法直接反映材料的能带结构特征;荧光光谱可追踪样品的能带结构与电子跃迁过程,但往往仅对特定能级跃迁敏感,难以捕捉高能态之间的跃迁;反透射光谱虽能更全面地反映材料的能级结构,却无法表征载流子的动力学特性 —— 这就需要借助瞬态吸收光谱。可见,单一光谱技术均有局限性,若想全面掌握样品材料的特性、深入研究其作用机理,就必须通过关联测量,Z大化不同技术间的互补性。

在光学信息探测领域,原位显微集成技术通过多维度探测模块的协同工作,显著提升了分析精度与效率。该技术能精准锁定样本的空间位置,确保拉曼、荧光、电学等多模态数据在统一坐标系下同步采集,有效规避了传统分步检测中可能出现的位移误差,以及不同测试环境导致的样品性质变化。由于物质的光、电、热学等属性常存在耦合关联,集成化系统可实时解析跨维度相互作用机制,构建多维时空演化模型。这种原位融合策略不仅为纳米材料界面效应等微观机理研究提供了支撑,还通过动态监测与显微分析技术的结合,为揭示复杂体系的跨尺度作用规律奠定了核心方法学基础。

多维光谱关联技术的核心价值,不仅在于多种检测手段的协同应用,更在于不同维度光谱数据的深度耦合与智能解析。这种融合突破了传统分析中 “数据孤岛" 的局限,通过建立跨尺度、跨模态的关联模型,实现了对复杂体系的全息化认知。尤其在当前人工智能与深度学习快速发展的背景下,多维光谱联用产生的大通量数据与深度学习相结合,必将突破现有科研范式,迈入以数据驱动的全新科研阶段。

光谱关联测量应用案例:

1. 时间分辨+角分辨+荧光光谱+圆偏振揭示半导体微腔中光诱导限制下的协同发射机制

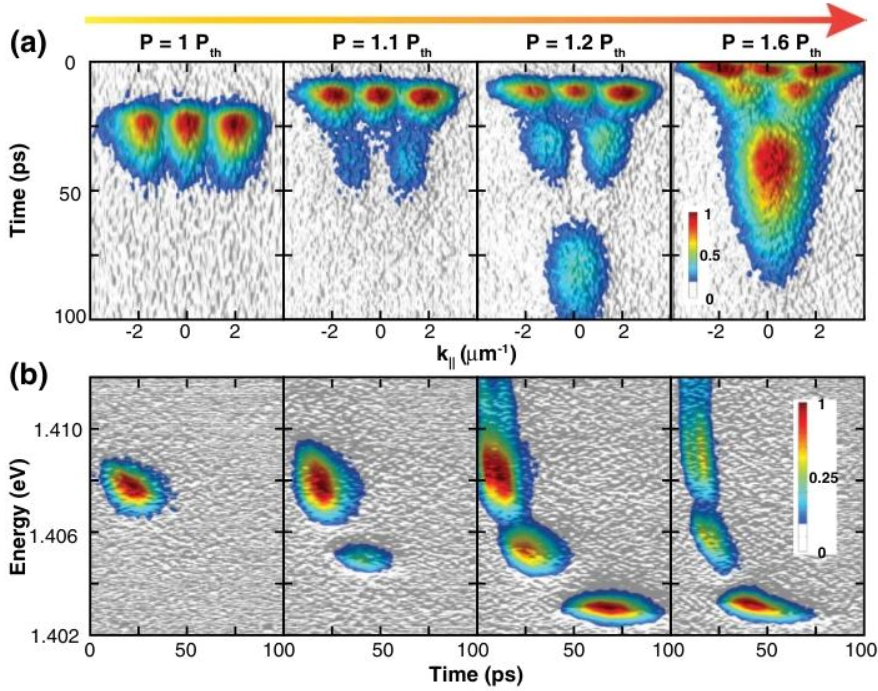

将光诱导横向限制与时间分辨光谱及动量空间(k-space)成像相结合,能够实现对半导体微腔中多脉冲激光在不同时间延迟、不同光子动量方向、不同能量下的发射特性(模式顺序、强度、偏振)的系统性分析,从而深入揭示激光模式发射动态与相关电子 - 空穴对(cehp)耦合的依赖关系。时间分辨动量空间多脉冲激光测量核心思想是将 “时间延迟" 与 “泵浦密度" 作为关键变量,通过实空间(r-space)/ 动量空间成像与电子门控时间分辨光谱,精确测量不同条件下离散横向模式(E₁/E₂/E₃)的发光强度、能量与偏振差异,构建激光模式在时间 - 动量空间(t-k 空间)中的分布图谱。相比传统半导体激光表征(仅关注宏观光强与单模式动态),时间分辨动量空间多脉冲激光测量不仅能提供多脉冲激光的发射顺序与时间演化信息,还能反映材料内部光诱导简谐限制的对称性、cehp 与横向模式的耦合效率,以及自旋失衡对偏振特性的调控作用。(参考文献:Wei et al., Optica 3, 1477-1482 (2016))

图2. 动态特性。(a) 当泵浦通量 P 分别为 1.0、1.1、1.2 和 1.6 倍阈值泵浦通量(Pth)时,动量空间(k 空间)中的时间分辨发光特性。随着泵浦通量的增加,E₃、E₂和 E₁模式依次出现;所有模式的上升时间均随泵浦通量的增加而缩短。(b) 实空间(r 空间)中的时间分辨光谱。伪彩色代表归一化强度[1]

更进一步,若在时间分辨与动量空间成像的基础上引入能量轴(E),则可以在由时间延迟(t)、光子动量(k)与光子能量(E)组成的三维空间(t-k-E 相空间)中绘制激光模式的发射分布图,即 I (t,k,E) 图谱。这类图谱允许研究人员同时追踪激光的时间演化规律、动量色散行为与能量蓝移特征的耦合关系,揭示不同 cehp 耦合状态下模式发射的选择性起源。例如,在高光激发的 Fabry-Perot 半导体微腔(含 InGaAs/GaAs 量子阱)中,不同时间、动量与能量下的激光模式呈现显著差异:高能模式 E₃在泵浦后~25 ps(P=Pth)出现,动量空间中能量分裂ℏω≈2 meV,圆偏振度 > 0.8,且脉冲宽度接近傅里叶极限(ΔE×Δt≈4ℏ);中能模式 E₂(1.1Pth)与低能模式 E₁(1.2Pth)依次延迟出现,动量色散一致性保持但偏振度逐步降低(E₂≈0.5、E₁<0.05)、能量蓝移 1-4 meV;TR-MS-MLM 可用于判定 E₃为 cehp 高效耦合的 “优先发射模式",E₁/E₂则因 cehp 化学势衰减导致耦合效率降低,同时识别自旋失衡随时间衰减引发的偏振翻转行为。

此外,该方法还能用于验证理论计算中光诱导简谐限制下的量子态分布(如简谐 oscillator 低阶态概率分布与 r-space 发光强度的匹配性),评估 cehp 在实空间(环形载流子分布)和动量空间(模式色散匹配)中的协同作用,以及观察自旋 - 载流子冷却耦合(亚 10 ps 载流子冷却与电子自旋弛豫的竞争)等前沿现象。时间分辨动量空间多脉冲激光研究不仅为半导体微腔激光机制提供了 “时间 - 动量 - 能量" 多维度表征手段,也为设计具有时间选择性、动量空间调控能力和高偏振度输出的超快激光器件奠定了理论与技术基础 —— 通过调控泵浦密度或光斑尺寸,可实时控制激光模式的发射顺序(高能→低能)、偏振度(Z高 > 0.8)与脉冲宽度(亚 10 ps),尤其在圆偏振超快激光、全光开关与超快光通信等领域具有重要发展潜力。

2.显微拉曼+荧光光谱+吸收光谱+瞬态吸收关联测量表征PtSe₂/MoSe₂异质结

二维过渡金属二硫化物(TMDCs)因其独特的电学和光学特性,在集成光子学中展现出广阔的应用前景,其光谱响应范围覆盖可见光至太赫兹波段。然而,传统基于MoS₂、MoSe₂、WS₂和WSe₂的范德瓦尔斯异质结受限于低载流子迁移率和窄光谱响应,难以满足高性能光电器件的需求。近年来,PtSe₂作为新型二维材料备受关注,其载流子迁移率高、厚度依赖的带隙可调(从间接带隙到半金属特性),并具有独特的自旋电子学性质。而MoSe₂凭借窄直接带隙(1.55 eV)、高载流子迁移率及优异的光吸收能力,成为光电器件的理想候选材料。通过构建PtSe₂/MoSe₂异质结,可协同两者的优势,实现宽光谱吸收、高效载流子输运及快速电荷转移,为光探测、神经形态计算等应用提供新思路。

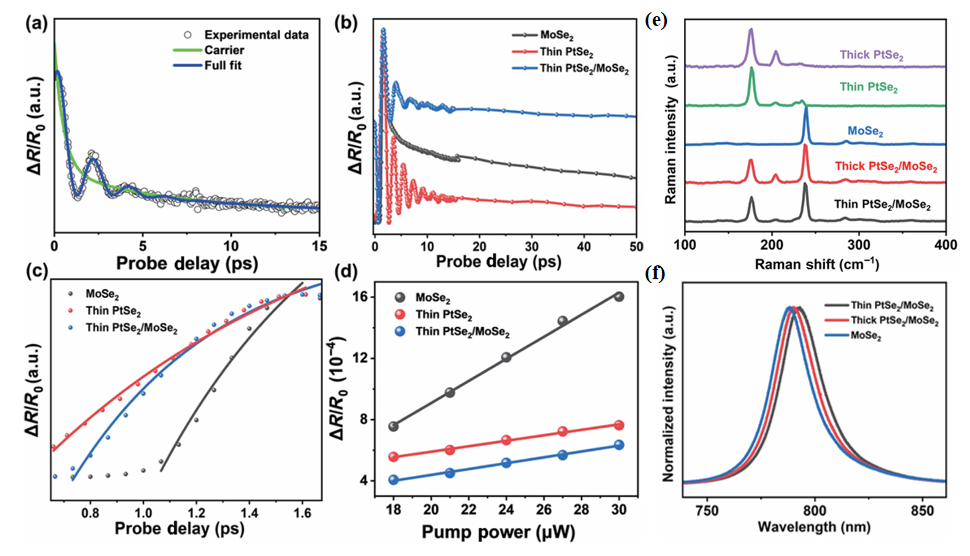

图3. a-d为瞬态吸收的测试结果;e是拉曼表征;f是荧光表征[2]

在该研究中,采用稳态、瞬态吸收光谱和扫描探针显微技术,系统地揭示了PtSe₂/MoSe₂异质结的本征光电特性,发现其具有超快电荷转移(~0.8 ps)、长载流子寿命(~38.2 ps),以及高达756.8 cm²·V⁻¹·s⁻¹的激子迁移率,这些性能提升归因于n型肖特基结内建电场对光生载流子转移的促进作用。

实验结果了有效的确认了单层MoSe₂的直接带隙激子特征和多层PtSe₂的厚度依赖带隙特性,凸显了 PtSe₂/MoSe₂异质结宽光谱响应性,同时也直接的指导了泵脉冲395 nm和探测脉冲790 nm的波长选择。其中,差分吸收光谱的展现为后续MoSe₂向PtSe₂的超快电荷转移(0.8 ps)的发现提供了必要的光学证据。(参考文献Jr et al., Nano Res. 16, 12809–12816 (2023))

3.原位瞬态吸收+时间分辨荧光关联指导高效二元太阳能电池设计

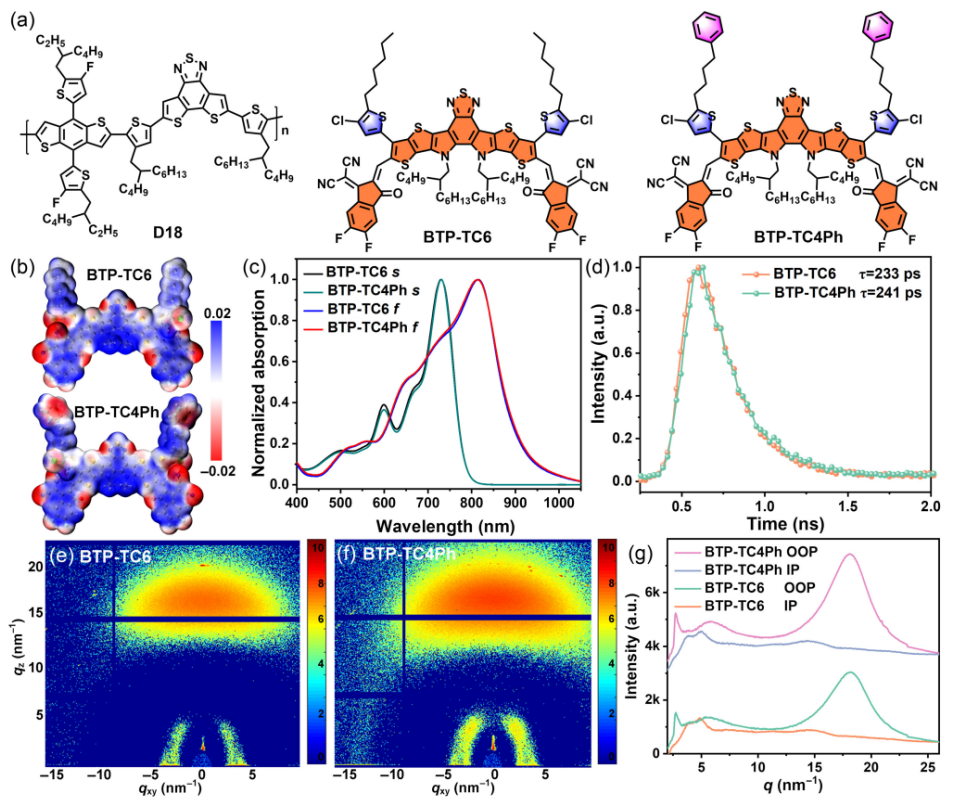

有机太阳能电池(OSCs)的效率提升的核心挑战之一在于对异质结薄膜形成动力学的精准调控。然而,由于有机半导体介电常数较低(ε_r = 3~4),导致光生激子呈现出强束缚Frenkel态,因此需通过优化供体/受体(D/A)界面能级偏移来实现高效解离。此外,固有载流子迁移率较低(10⁻⁴~10⁻³ cm² V⁻¹ s⁻¹)也限制了分子有序性与电荷传输。尽管传统调控手段(如热退火、溶剂添加剂)能够改善相分离,但存在工艺敏感性高、稳定性差以及难以精准控制分子级界面相互作用等问题,尤其针对于Y系列受体强自聚集特性引发的过度相分离效果极其有限。针对该问题,本研究创新性地采用小分子受体外周功能化策略,将BTP-TC6己基烷基链替换为BTP-TC4Ph,并在BTP-TC4Ph分子的侧链末端结构引入苯基,通过苯基终端的电负性π骨架增强与给体的静电相互作用,旨在加速薄膜形成并优化相分离形貌。静电势分析表明,苯基端基形成显著电负性区域(负电势集中区),显著增强了分子间静电吸引力,为成膜动力学的优化奠定基础。

图4.(a).供体D18、受体BTP-TC6和BTP-TC4PH的化学结构。(橙色区域:π骨架;蓝色区域:氯化噻吩桥;粉色区域:外围苯基)。(b).受体的静电势分布。(c).BTP-TC6和BTP-TC4PH的在溶液(s)和薄膜(f)中的吸收光谱。(d).整齐薄膜的TRPL衰减曲线[3]

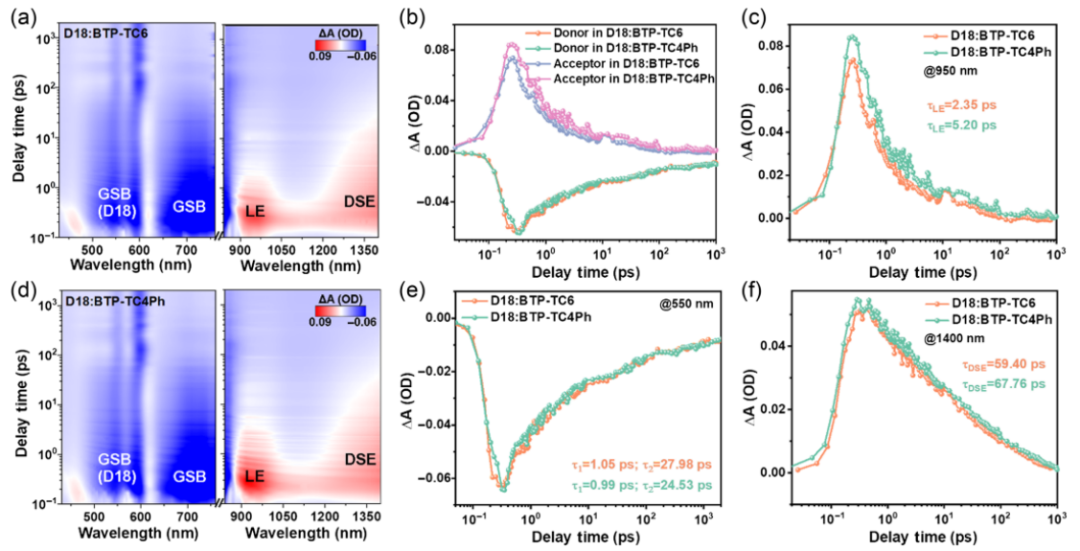

通过飞秒瞬态吸收(fs-TA)、原位吸收光谱和形貌表征联用,获得以下研究成果:苯基终端增强了D18与BTP-TC4Ph之间的异质结结合能达87.12 kcal mol⁻¹,(对照组BTP-TC6仅79.65 kcal mol⁻¹);D18先导聚集牵引BTP-TC4Ph加速组装,其转化速率为4.00 s⁻¹(BTP-TC6仅为0.66 s⁻¹),形成均匀纤维网络,其RMS值为0.80 nm;fs-TA捕获到长寿命离域单线态激子(DSE, τ=67.76 ps),通过LE→DSE→CS路径规避传统电荷转移态(CT)中的能量损失。

图5.(a,d). D18:BTP-TC6和D18:BTP-TC4Ph共混膜在430 - 760 nm和840-1400 nm范围内的二维光谱图,激发波长为780 nm。(b). TA示踪显示HT动力学。(c). 在950 nm处探测的LE物种的TA痕迹。(e). 在550 nm处探测的GSB信号的TA痕迹。(f). 在1400 nm处探测的DSE Species的TA痕迹[3]

在这项研究中,瞬态吸收(fs-TA)技术作为核心表征手段,提供了其他稳态或低时间分辨方法无法捕获的超快动力学信息,成为揭示材料本征光电特性与器件性能关联性的关键突破口。通过选择性激发受体分子并追踪其瞬时吸收演化,fs-TA直接观测到激子解离、电荷转移及复合过程的动力学细节:相较于GIWAXS提供的静态分子排列信息、AFM/TEM表征的形貌特征、TRPL监测的复合动力学,fs-TA的价值在于其能够量化超快过程的时间尺度,将微观分子相互作用与宏观器件效率直接关联。例如,通过对比D18:BTP-TC6和D18:BTP-TC4Ph体系的瞬态信号差异,明确了苯基取代对激子动力学的影响路径,为理性调控异质结界面提供了动力学层面的理论依据。这种对纳秒至皮秒级动态过程的捕捉能力,使其成为解析非富勒烯受体光伏性能瓶颈的核心工具,弥补了传统表征技术在时间维度上的不足。(参考文献:Wang et al. Macromolecular Rapid Communications, 46:4(2024).)